Ökobilanzierung (LCA): Warum ein individueller Ansatz für Unternehmen entscheidend ist

- Lina Kindermann

- 24. Feb.

- 6 Min. Lesezeit

Aktualisiert: vor 6 Tagen

Sie haben die umfangreichen Reportingpflichten fast hinter sich gebracht – Unternehmensdaten gesammelt, Klimabilanzen erstellt und Umweltberichte verfasst. Doch jetzt stellt sich die eigentliche Frage: Wie können Sie Ihre Produkte wirklich nachhaltiger gestalten? Wo setzen Sie an, um nicht nur gesetzliche Anforderungen zu erfüllen, sondern auch einen echten Mehrwert mit innovativen, nachhaltigen Produkten und Services zu schaffen?

Oder vielleicht sind Sie bereits einen Schritt weiter: Ihr Unternehmen investiert in nachhaltige Materialien, optimiert Produktionsprozesse und verbessert Recyclingstrategien. Doch setzen Sie Ihre Ressourcen an den Stellen ein, die den größten Effekt haben – oder laufen Sie Gefahr, sich in ineffizienten Einzelmaßnahmen zu verlieren?

Hier kommt die Ökobilanzierung (LCA – Life Cycle Assessment) ins Spiel. Sie liefert präzise Informationen darüber, wo die größten Umweltwirkungen eines Produkts entstehen – und wo Optimierung wirklich zählt.

Warum ist eine Ökobilanz so wertvoll?

Sie identifiziert die größten Hebel für nachhaltige Produktverbesserungen

Sie macht Umweltbelastungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette sichtbar

Sie hilft, Budget und Ressourcen gezielt dort einzusetzen, wo sie den größten Impact haben

Denn nur wer genau versteht, wie sich ein Produkt über seinen gesamten Lebenszyklus verhält, kann fundierte Entscheidungen treffen – und Nachhaltigkeit nicht nur messen, sondern aktiv steuern.

Was ist eine Ökobilanzierung?

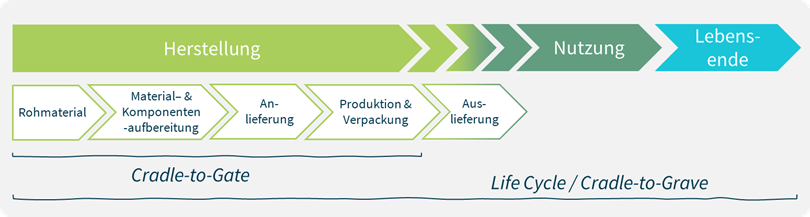

Eine Ökobilanz ist eine wissenschaftlich fundierte Methode zur Analyse der Umweltwirkungen eines Produkts, Prozesses oder einer Dienstleistung über den gesamten Lebensweg, also „cradle to grave“ – von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung oder Wiederverwertung. Sie basiert auf international anerkannten Standards wie ISO 14040 und ISO 14044 und dient als Grundlage für nachhaltige Produktgestaltung, Umweltkommunikation und strategische Entscheidungen.

Wo kann eine LCA angewendet werden?

Die Ergebnisse einer Ökobilanz sind vielseitig einsetzbar, z. B. für:

Diese wertvollen Erkenntnisse ermöglichen es, die Umweltwirkungen gegenüber Kund:innen zu kommunizieren, die eigenen Produkte zu verbessern, Nachhaltigkeitsstrategien datenbasiert zu entwickeln und vieles Mehr. Durch Transparenz der Hotspots können die eigenen Ressourcen gezielt dort eingesetzt werden, wo sie die größte Wirkung erzielen.

PCF, LCA und EPD - was davon brauche ich?

Oft werden verschiedene Begriffe in Zusammenhang mit Umweltbilanzen verwendet. Hier ein Überblick:

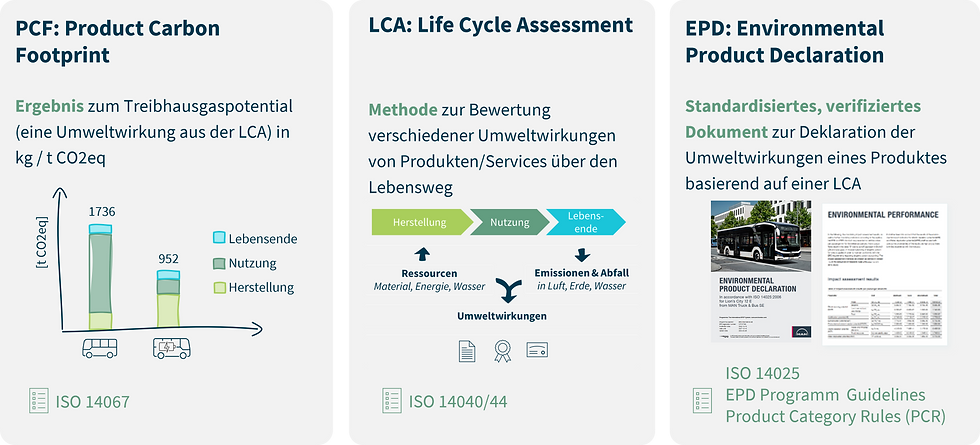

Life Cycle Assessment (LCA): Eine umfassende Methode zur Analyse der Umweltwirkungen eines Produkts, Prozesses oder Services über den gesamten Lebensweg - von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung oder Wiederverwertung. Ergebnis der LCA sind verschiedene Umweltindikatoren wie das Klimawandelpotential / Carbon Footprint, Versauerungspotenzial, Ozonabbaupootential und mehr. Die Methode erlaubt damit eine ganzheitliche Betrachtungsweise, um ein burden shifting zu vermeiden – beispielsweise Verbesserungen einer Umweltkategorie zu Lasten anderer oder auch Reduktion ind er Herstellung eines Produktes aber resultierende höhere Umweltbelastung in anderen Lebenswegphasen.

Product Carbon Footprint (PCF): Eine Teilergebnis der LCA ist der CO₂-Fußabdruck eines Produktes. Dieser ist die zentrale Kenngröße für Klima- / Dekarbonisiserungsstrategien zur Reduktion der Klimawirkungen von Produkten. Oftmals er von Kund:innen angefragt als Basis für deren Reporting und CO2-Management entlang der Wertschöffungskette.

Environmental Product Declarations (EPDs): Standardisierte Umweltproduktdeklarationen, die auf LCA-Daten basieren. Sie ermöglichen eine transparente Kommunikation über die Umweltwirkungen eines Produkts nach standardisierten Formaten. Bei der Erstellung der LCA und der Deklaration sind Product Category Rules (PCRs) relevant, die Anforderungen an die Durchführung der zu Grunde liegenden LCA stellen, sowie das Reportingformat. In eineigen Branchen (z.B. Baubranche und Verpackung) ist diese Art verbreitet.

Während ein PCF oft als Einstieg dient und eine EPD eine standardisierte Berichtsform ist, bleibt die LCA die umfassende und grundlegende Methode zur Analyse und Optimierung von Produkten.

💡Praxistipps:

Klare Analyse des Bedarfs: Nehmen Sie sich gerade am Anfang die Zeit, um die Anforderungen an Ihre Analysen zu klären. Schaffen Sie sich Klarheit über regulatorische Anforderungen (CSRD, ESPR, Green Claims, CBAM, …) und die dafür notwendigen Ergebnisse, die Bedarfe der Kunden und des Marketings, sowie anderer relevanter Stakeholder. Klarheit im Ziel ist die Grundvoraussetzung dafür, die Analyse richtig aufzusetzen und nachträgliche teure und zeitintensive Änderungen zu vermeiden

Manuell vs. Automatisiert: Welchen Ansatz sollte ich wählen?

Unternehmen stehen vor der Wahl zwischen zwei grundsätzlichen Methoden zur Ökobilanzierung:

1. Manuelle Analysen: Detailliert, aber aufwendig

Traditionelle LCAs werden häufig von spezialisierten Nachhaltigkeitsteams oder externen Beratern durchgeführt. Sie bieten eine hohe Detailtiefe und ermöglichen eine maßgeschneiderte Analyse, sind jedoch zeitaufwendig, kostenintensiv und schwer skalierbar.

Vorteile:

Hohe Genauigkeit und Anpassung an unternehmensspezifische Prozesse

Geeignet für einmalige, tiefgehende Analysen oder Produktneuheiten

Nachteile:

Hoher Zeitaufwand

Interne Expertise notwendig oder externe kostenaufwändige Durchführung

Begrenzte Skalierbarkeit, besonders für große Produktportfolios

2. Automatisierte Analysen: Schnell und skalierbar

Dank digitaler Tools und Datenplattformen lassen sich LCAs heute zunehmend automatisieren. Softwarelösungen greifen auf umfangreiche Datenbanken zurück, um Umweltbilanzen effizient zu berechnen und regelmäßig zu aktualisieren.

Vorteile:

Schnellere Berechnungen und kontinuierliche Aktualisierung

Skalierbar für größere Produktportfolios

Reduzierter manueller Aufwand

Nachteile:

Grundvoraussetzung ist die Verfügbarkeit von konsistenten und qualitativ ausreichenden Produktdaten – oftmals ist dies nicht von Anfang an gegeben, sondern manuell aufzubauen

Weniger Flexibilität und individuelle Anpassungsmöglichkeiten

Abhängigkeit von verfügbaren Datenbanken und deren Genauigkeit

Die Wahl zwischen manueller oder automatisierter LCA hängt von den Anforderungen und der Datenverfügbarkeit des Unternehmens ab. Während manuelle LCAs für strategische Einzelanalysen und einheitliche Produktportfolios sinnvoll sind, bietet Automatisierung klare Vorteile für Unternehmen mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Produkten und Notwendigkeit zur kontinuierlichen Auswertung.

Ich stehe am Anfang und möchte erste Produkte manuell analysieren: Wie gehe ich vor?

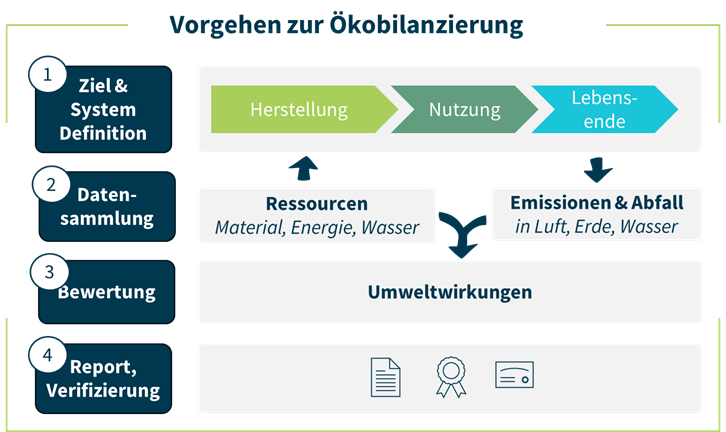

Eine manuelle LCA folgt einem strukturierten Vorgehen, um zuverlässige Ergebnisse zu gewährleisten. Die Schritte können iterativ durchlaufen werden:

Ziel und Systemdefinition: Hier wird definiert, für welchen Anwendungszweck die LCA erstellt wird, welche Prozesse betrachtet werden und zum Beispiel was ist die Funktion des Produktes ist. Je nach Produkt können unterschiedliche Umweltwirkungen und KPIs relevant sein, in diesem Schritt sollte definiert werden, welche Ergebnisse betrachtet werden – neben dem Carbon Footprint können z.B. für biobasierte Materialien Landnutzungsänderung, Eutrophierung und Wasser-Fußabdruck relevant sein, während für energieintensive Produkte das Einbeziehen von Primärenergieverbrauch und Versauerungspotential sinnvoll ist.

Datensammlung: Alle für das Ziel und das System benötigten Daten werden zusammengetragen – über die Produktzusammensetzung, Produktion, Lieferkette, Logistik, Nutzung und das Lebensende. Er werden dabei relevante Mengen an Input-Ressourcen und Output Emissionen und Abfall erfasst

💡Praxistipps:

Schrittweise Detaillierung: Starten Sie bei der Datensammlung mit groben Daten und werden Sie feiner für Aspekte, die große Umweltwirkungen verursachen. Die Modelle sollten nur so detailliert wie nötig sein, um aufschlussreiche Ergebnisse zur Optimierung von Hotspots ableiten zu können – für die Abschätzung der Materialemissionen z.B. auf Ebene von eingekauften Unterkomponenten oder Zusammensetzung eigener Bauteile in Materialgruppen zur Optimierung des Materialeinsatzes.

Automatisierung: Die manuelle Sammlung und Aufbereitung ist für einzelne Produkte möglich, jedoch recht aufwendig und für ein breites Produktportfolio dauerhaft nicht leistbar. Ein effizienter und möglichst automatisierter Ansatz zur Datensammlung und Weiterverarbeitung ist daher ein Kernfaktor für spätere Skalierung der Analysen. Fokussieren Sie daher die Qualität der Stammdaten erhöhen und damit langfristige Automatisierung zu ermöglichen.

Modellierung und Umweltbewertung: Die Daten werden in spezieller Ökobilanzierungssoftware (z. B. Spera LCA for Experts, openLCA oder SimaPro) in Modelle eingearbeitet und Umweltauswirkungen daraus berechnet. Bei der Modellierung werden die im Lebensweg benötigten Ressourcen und Energieinputs sowie entstehenden Emissionen mit Datensätzen aus hinterlegten Datenbänken verknüpft. Diese enthalten Informationen zu entstehenden Umweltwirkungen für die jeweiligen Stoff- und Energieströme. Nach erfolgreicher Modellierung können die gewünschten Berechnungsmodelle für die Umweltwirkungskategorien ausgewählt und Ergebnisse generiert werden.

Aus diesen Ergebnissen lassen sich entscheidende „Hotspots“, also Bereiche mit den höchsten Umweltbelastungen identifizieren. Weitere KPIs zur Erhöhung der Kreislauffähigkeit der Produkte, wie zum Beispiel Recyclingfähigkeit oder Reparierbarkeit, müssen eventuell separat berechnet werden, da nicht alle in Ökobilanzierungssoftware abgebildet werden können.

💡Praxistipps:

Übersetzungsmechanismen: Die Zuordnung von erhobenen Daten zu Datensätzen in der Datenbank kann sehr zeitintensiv sein. Hilfreich ist es, sich Übersetzungsmechanismen zu entwickeln, sodass Materialien / Komponenten / Energieströme / Emissionen etc. einheitlich modelliert werden. Importfunktionen für Bill-of-materials von Produkten helfen dabei

Keep it simple: Versuchen Sie die Modelle im ersten Schritt so simpel wie möglich zu gestalten und detaillieren Sie dort, wo es für das Ziel notwendig ist. Parametrierte Modelle können dabei helfen, Szenarioanalysen und spätere Anpassungen der Modelle zu ermöglichen – eine gute Beschreibung und Dokumentation der einzugebenden Parameter ist sinnvoll für einfache Nachvollziehbarkeit.

Bericht & Verifizierung: Falls notwendig, können das Vorgehen und die Ergebnisse am Ende in einem Bericht zusammengefasst und von einer unabhängigen dritten Partei verifiziert werden.

💡Praxistipps:

Auditoren-Austausch: Die Wahl des/der Verifizierenden kann sich stark auf die Tiefe und das Vorgehen der Prüfung auswirken – jede:r prüft anders. Gerade bei dem Aufbau neuer Ansätze können „parallel reviews“ während der LCA Erstellung dabei helfen, Schritt für Schritt das Vorgehen zu prüfen und im Prozess Anpassungen vorzunehmen. Ein frühzeitiger Austausch mit Verifizierenden kann dadurch helfen, sich vor bösen Verifizierungs-Überraschungen zu schützen.

Anschließend dienen die Ergebnisse als wissenschaftlich fundierte Basis für nachhaltige Entscheidungen!

Der Schlüssel: Ein maßgeschneiderter LCA-Ansatz für Ihr Unternehmen

Den Standard-Ansatz für universelle Anwendung gibt es nicht – jedes Unternehmen erfordert eine individuelle Herangehensweise. Welche Fragen sind für Ihr Unternehmen entscheidend?

✔ Wofür sollen die Ergebnisse der Analyse verwendet werden und welche Anforderungen ergeben sich daraus?

✔ Wird eine einmalige Analyse benötigt oder sind regelmäßige Bewertungen sinnvoll?

✔ Liegt der Fokus auf CO₂-Emissionen oder einer ganzheitlichen Umweltbilanz?

✔ Soll die Analyse intern erfolgen oder ist externe Expertise gefragt?

Fazit: Individuell passende Ökobilanzierungsansätze sind für zukunftsfähige Unternehmen ein unverzichtbares Werkzeug

Ob manuell oder automatisiert, ob PCF, LCA oder EPD – eine fundierte Analyse ist für moderne Unternehmen unverzichtbar. Ein maßgeschneiderter Ansatz sorgt dafür, dass Nachhaltigkeitsmaßnahmen nicht nur überzeugend wirken, sondern auch nachhaltig Wirkung entfalten. Unternehmen, die Ökobilanzen strategisch einsetzen, können nicht nur ihre Umweltwirkungen reduzieren, sondern sich auch Wettbewerbsvorteile sichern, Kosten senken und regulatorische Risiken minimieren. Entscheidend ist dabei, die richtige Balance zwischen Genauigkeit, Skalierbarkeit und Aufwand zu finden.

Sie benötigen praxiserprobte Expertise, um den passenden Ansatz für Ihr Unternehmen zu finden? Kontaktieren Sie mich jetzt! Gemeinsam finden wir Lösungen für Ihre Anforderungen!

Ich unterstütze Sie bei der Identifikation der Anforderungen, Auswahl geeigneter Ansätze und Software sowie bei der Schrittweisen Umsetzung in Ihrem Unternehmen.

Comments